セキュリティを高めることを目的に、電気錠または電子錠を導入しようか検討している方がいるのではないでしょうか。電気錠や電子錠を導入する際、どちらを選ぶべきかメリットやデメリットを考慮することが大切です。

そこで本記事では、電気錠と電子錠の違いについて、それぞれのメリット・注意点を解説します。そのほか、電気状や電子錠を導入する際のポイントや、入退室管理システムと連携するメリットなどもご紹介するので、導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

結論:どちらを選ぶべきかは「用途と環境」で決まる!

電気錠は建物の配線から常時通電し、高機能な入退室システムや防災設備と連携できるため、オフィスや病院など厳格な管理が必要な施設に最適。

一方、電子錠は電池駆動で工事不要、賃貸でも取り付けやすく、スマホ解錠や民泊の鍵受け渡しなどコストを抑えて柔軟に運用したい場合に向く。

電気錠は初期費用6~30万円+工事費で導入まで数日かかるが電池切れの心配がなく、停電時はフェイルセーフ/フェイルセキュアを選択可能。

電子錠は本体2~10万円、電池交換は年1回程度で維持費が安く、スマートロックAPI連携も容易。総合的に比較し、自社の用途・予算に合うタイプを選び最適なセキュリティレベルを確保しよう。

CONTENTS

電気錠と電子錠の違いとは?

電気錠は、電気の配線工事を施したうえで、電力を供給して利用できるものです。一方で電子錠は、電池から電力を供給して利用できるものです。どちらも電力を用いて利用し、防犯性を高められる点も共通しています。

ただし、電力の供給方法が異なり、それぞれメリットとデメリットがあります。これから電気錠と電子錠の違いについて、メリットと注意点を解説するので、どちらを導入すべきか迷っている方は参考にしてください。

電気錠と電子錠の違いまとめ

電気錠(でんきじょう)

・電源供給方法:建物からの配線による常時通電が必要

・取り付け工事:配線・取り付け工事が必要(専門業者による設置)

・停電時の対応:フェイルセーフ(解錠)/フェイルセキュア(施錠)を選択可能

・主な用途:病院、公共施設、オフィスビル、データセンターなど

・機能性:入退室管理システムや防災・警備システムと連携しやすい

メリット:

・電池切れの心配がない

・高度なセキュリティ・履歴管理が可能

・複数の扉を一括管理しやすい

デメリット:

・停電や断線の影響を受ける可能性がある

・設置コスト・工期がかかる

・雨や湿気に弱く、屋外設置には不向き

電子錠(でんしじょう)

・電源供給方法:内蔵電池や乾電池で動作

・取り付け工事:基本的に工事不要(DIY対応モデルも多い)

・停電時の対応:電池駆動のため停電の影響を受けない

・主な用途:賃貸物件、戸建て住宅、民泊、SOHOなど

・機能性:スマートフォンやICカードで操作可能なモデルあり

メリット:

・工事不要で設置が簡単

・賃貸物件でも導入しやすい

・電池交換が容易

デメリット:

・電池切れのリスクがある

・機能・連携性は電気錠に比べて限定的

・ドアの規格に合わないと設置できない場合がある

電気錠を利用するメリット

電気錠は、配線工事を行って電力を供給して利用するものです。ここでは、電気錠を利用するメリットを2つご紹介します。

電池切れの心配がない

電気錠は、配線から電力を供給するので、電池切れの心配がありません。電池切れにより急に使えなくなるなどのトラブルを防げるので、電池の交換のし忘れを心配している場合におすすめです。

高性能タイプの製品が多い

電気錠は、入退室管理システムなどと連携できる高性能タイプの製品が多いです。ただセキュリティを高めるのではなく、さまざまな面で活用できるように性能を高めたい場合にも適しています。

また、電気錠は大きく分けると通電時解錠型電気錠・通電時施錠型電気錠・瞬時通電施解錠型電気錠・モーター式電気錠の4種類があります。電子錠と比べて種類が豊富で、ニーズに合ったものを選ぶことが可能です。

たとえば、通常時は施錠しておきたい、通電するたびに施解錠を繰り返すようにしたいなど、希望に合わせて種類を選ぶとよいでしょう。

どこからでも操作可能

電気錠は電気信号で制御されるため、鍵の複製が難しく、不正な侵入を防ぐ効果が高いです。さらに、施錠・解錠の履歴を記録できるため、誰がいつ鍵を使用したのかを把握することができます。

また電気錠はスマートフォンやICカードを利用することで、物理的な鍵を持ち歩く必要がなく、紛失や盗難のリスクを軽減します。また、遠隔操作が可能なため、スマートフォンのアプリを通じてどこからでも施錠・解錠を行うことができます。

外出先からでも鍵の操作が可能となり、非常に便利です。

さらに、電気錠の方は複数の鍵を一元管理できるシステムが多く、オフィスビルやマンションなどで多数のドアを管理できます。管理の効率が大幅に向上し、運用コストを大幅に削減します。

電気錠を利用する際の注意点

建築基準法・消防法で押さえておくポイント

電気錠を導入する際は、建築基準法や消防法に基づいた設置が必要です。特に避難経路や非常口に電気錠を設置する場合は、非常時に安全に避難できるよう「自動解錠機能」や「非常解錠スイッチ」の設置が義務付けられています。

具体的には、停電や火災報知器の作動に連動して自動的に解錠されること、また屋外からも解錠可能な非常ボタン(設置高1.9〜2.5m)を備えていることが求められます。さらに、非常電源によるバックアップや配線の安全性にも配慮する必要があります。用途に応じて、フェイルセーフ(停電時に解錠)・フェイルセキュア(停電時に施錠)の設定を選び、関係官庁と協議して設計を進めることが重要です。

特に公共施設や商業施設など多くの人が出入りする場所では、設置前に管轄の消防署に相談し、指導を仰ぐことが安全・合法な運用につながります。

電気錠を利用する際、メリットだけではなく、注意点もいくつかあります。ここでは、電気上の注意点について3つ解説します。

停電や断線によるトラブルが起こる

電気錠は、配線から電力を供給するので、停電や断線などが起こると利用できなくなってしまう点がデメリットです。施解錠ができなくなると、タイミングによっては人が建物内に閉じ込められたり、何者かに侵入されたりするリスクがあります。

そのため、電気錠を導入する際、停電や断線などで電力の供給が途絶えたときの対処法を確認しておきましょう。製品によっては、非常時に使える予備電源を設けたものもあるので、万が一の事態を考慮しながら製品を選ぶことがポイントです。

水に弱い

電気錠は水に弱い特徴があるので、天候の影響を受けやすい場所に設置すると、故障の原因となってしまいます。水の侵入を防ぐために、屋外での設置を避けることが無難でしょう。

配線工事や取り付け工事が必要である

電気錠は、電力を供給するために、配線工事や取り付け工事を行わなければいけません。供給元から設置場所が離れれば離れるほど、工事にかかる費用や日数がかかってしまいます。そのため、予算や導入までの日数に余裕を持たせておくとよいでしょう。

電気錠を設置する際、電気錠の本体だけではなく、操作部分と制御部分を設けて、それらをつなげる工事を行う必要があります。電子錠よりも導入するまでに手間がかかり、導入までの工事中にトラブルが起こる確率もゼロではありません。

地域によっては、電気錠の設置工事や配線工事に対応している業者が限定されてしまう場合があります。業者選びでは、過去の実績や問い合わせ方法などを確認し、悪徳なところを選ばないようにしっかりリサーチすることが大切です。

また、費用がかかるからといって、資格を持っていない方が配線しようとすると、配線を損傷してしまう恐れがあります。本来の工数以上に日数が必要になったり、故障する原因につながったりするでしょう。

電子錠を利用するメリット

電子錠は、電池から電力を供給して利用するものです。ここでは、電子錠を利用するメリットを3つご紹介します。

配線工事や取り付け工事が不要である

電子錠は、電気錠のような配線工事や取り付け工事を行わなくても導入できます。設置場所から電力の供給元が離れている場合、電気錠だと予算がかさみやすいですが、電子錠だと電池から電力を供給するので関係ありません。

製品のなかには、専門知識いらずですぐに取り付けられる電子錠もあります。配線工事などは専門的な資格を持った業者に頼まなくてはいけないので、取り付けにかかる人件費なども大幅にカットできるでしょう。

簡単に電池の交換ができる

電子錠は、簡単に電池の交換ができるものが多いです。一般的に使用されている電池を用いるので、コンビニやスーパー、家電量販店などで手軽に購入できます。電池の交換を忘れなければ、電池切れによる心配もないでしょう。

また、電池の残量が少なくなると、アラームや警告音などで知らせてくれるものもあります。電池がなくなって施解錠ができなくなるという事態を避けられるので、電池の交換を忘れてしまうことを心配している方におすすめです。

停電や断線の心配がない

電子錠の場合、配線工事を行わないので、停電や断線などによるトラブルを未然に防げるメリットがあります。電気錠の場合は停電や断線などで施解錠ができなくなってしまいますが、電子錠はその心配がありません。

建物内に人を閉じ込めてしまう事態や何者かに侵入されてしまう事態も避けられ、さまざまなリスクを未然に防げる点が魅力です。停電や断線などは復旧までに時間がかかるケースがあるので、使えなくなってしまう期間を少しでも抑えたい方にも電子錠がおすすめです。

電子錠を利用する際の注意点

電子錠はさまざまなメリットがありますが、デメリットもいくつかあります。ここでは、電子錠を利用する際の注意点を2つご紹介します。

電池切れによるトラブルが起こる

電子錠は、電池から電力を供給するので、電池が切れると使えなくなってしまうので注意しましょう。電池切れにより、建物内に入れなくなったり、閉じ込められたりする恐れがあります。

電池切れによるトラブルを防ぐために、電池残量が少なくなると通知してくれるものを選ぶとよいでしょう。電池が切れる前に交換できるので、トラブルを未然に防げます。

万が一利用できなくなったときに備えて、トラブル時に物理鍵で施解錠できるものもおすすめです。電池が切れたときに慌てずに対応できるように、マニュアル化しておくと安心です。

ドアの規格に合わないケースがある

電子錠を購入する際、規格をしっかり確認しなければ、ドアの規格に合わない場合があります。規格が合うものを選ぶために、ドアの厚みやサイズ、シリンダーの直径、設置に必要なスペースなどを確認しておくことが重要です。

とくに、予算を抑えるためにインターネットで購入しようとしている方は要注意です。インターネットに記載されている情報を見逃してしまう恐れがあるので、複数人で製品選びを行うとよいでしょう。

万が一、電子錠とドアの規格が合わない場合に備えて、購入後の返品対応について調べたり、問い合わせたりしておくことがおすすめです。返品や交換に対応してくれるところもあるので、対応の流れも事前に確認しておくとよいでしょう。

電気錠と電子錠を導入する際のポイント

電気錠や電子錠を導入する際、事前に確認しておくべきことがいくつかあります。ここでは、電気錠や電子錠を導入するときのポイントを3つご紹介します。

取り付けやすいか

すぐにセキュリティを高めたい場合は、取り付けやすさに考慮して、電気錠か電子錠かを決めるとよいでしょう。電子錠のほうが取り付けやすく、専門的な資格を持った業者に依頼しなくても、購入者自身で取り付けられるケースがほとんどです。

電気錠の場合、配線工事や取り付け工事を行うために、一般的に業者に依頼しなければいけません。導入完了まで数日かかるケースがあるので、取り付け完了まで急いでいない方に適しています。

ただし、電子錠の場合でも購入先によっては、手元に届くまで時間がかかるケースがあります。取り付けやすさを考慮する際、手元に届くまでにどれくらいの日数がかかるのか確認しておきましょう。

物件のオーナーや管理会社の許可がもらえるか

電子錠にするか電気錠にするかで、物件のオーナーや管理会社から許可をもらわなくてはいけないケースがあります。たとえば、電子錠であれば許可がなくても設置できる場合や、すぐに許可してもらえる場合がほとんどなので、賃貸に設置するケースにおすすめです。

電気錠の場合は、配線工事や取り付け工事で業者が数日滞在したり、移転するときに原状回復を行わなくてはいけなかったりするので、事前に物件のオーナーや管理会社から許可を取る必要があります。一方で、賃貸ではない場合は、スムーズに工事をはじめられるでしょう。

ただし、電子錠でも取り外しが難しい種類があるので、事前に電子錠の取り付け方法や仕様などを申請しなければいけないケースがあります。電気錠だけではなく、電子錠を設置する場合でも、事前に許可をもらうことが大切です。

ほかに連携させたいシステムがあるか

電気錠や電子錠を導入する際、そのほかのシステムと連携させたいかで、どちらにすべきか決まるでしょう。入退室管理システムなどの外部システムと連携させたい場合は、高性能の製品が多い電気錠がおすすめです。

ただし、電子錠のなかにも、外部システムと連携できる製品があります。取り付けやすさや、物件のオーナーなどの許可がもらえるか、などのポイントと合わせて適切なものを選ぶことがポイントです。

用途別・導入シナリオと推奨タイプ

導入環境に応じて、電気錠・電子錠の適正を見極めることが重要です。たとえば従業員50名以上のオフィスやテナントビルでは、入退室管理システムと連携でき、履歴を一元管理できる電気錠が適しています。ICカードやスマホ認証でセキュリティレベルを高めつつ、複数の扉を集中管理することで運用コストも削減できます。

また、サーバールームや研究開発エリアなど限られた人しか入れないエリアにも電気錠は有効です。特定の社員のみ解錠可能とする権限設定や、ログの自動取得により内部統制を強化できます。

一方で、2〜3人で使用する小規模オフィスやSOHO(スモールオフィス)では、簡単に導入できる電子錠も選択肢となりますが、拡張性やセキュリティ強度の観点からは電気錠の方が安心です。

このように、人の出入りが多い・部門別管理を行いたい・記録性が必要といった環境では、電気錠の導入を前提に検討するのが合理的です。

入退室管理システムと電気錠・電子錠を連携するメリット

電気錠や電子錠のなかには、入退室管理システムと連携できるものが多くあります。連携することで、誰がいつ入室・退室したのかを履歴に残しながら記録していけます。関係者以外の入室が確認されれば、誰が不審者なのかすぐに該当する人物を調べられるでしょう。

外部の人物だけではなく、従業員による不正打刻などのリスクも抑えられます。手作業で管理するよりも正確なデータを履歴に残せるので、ミスによる誤入力も未然に防げます。

分刻みで入退室の時間を記録でき、時給の場合は労働時間と給料に間違いがないか、確認材料にもなるでしょう。従業員にとって、労働時間を記録して正確な金額の給料を支給してもらえるという安心にもつながります。

また、手作業で管理する手間も省けるので、入退室に関するデータの整理にかかる時間を、ほかの業務にあてることが可能です。

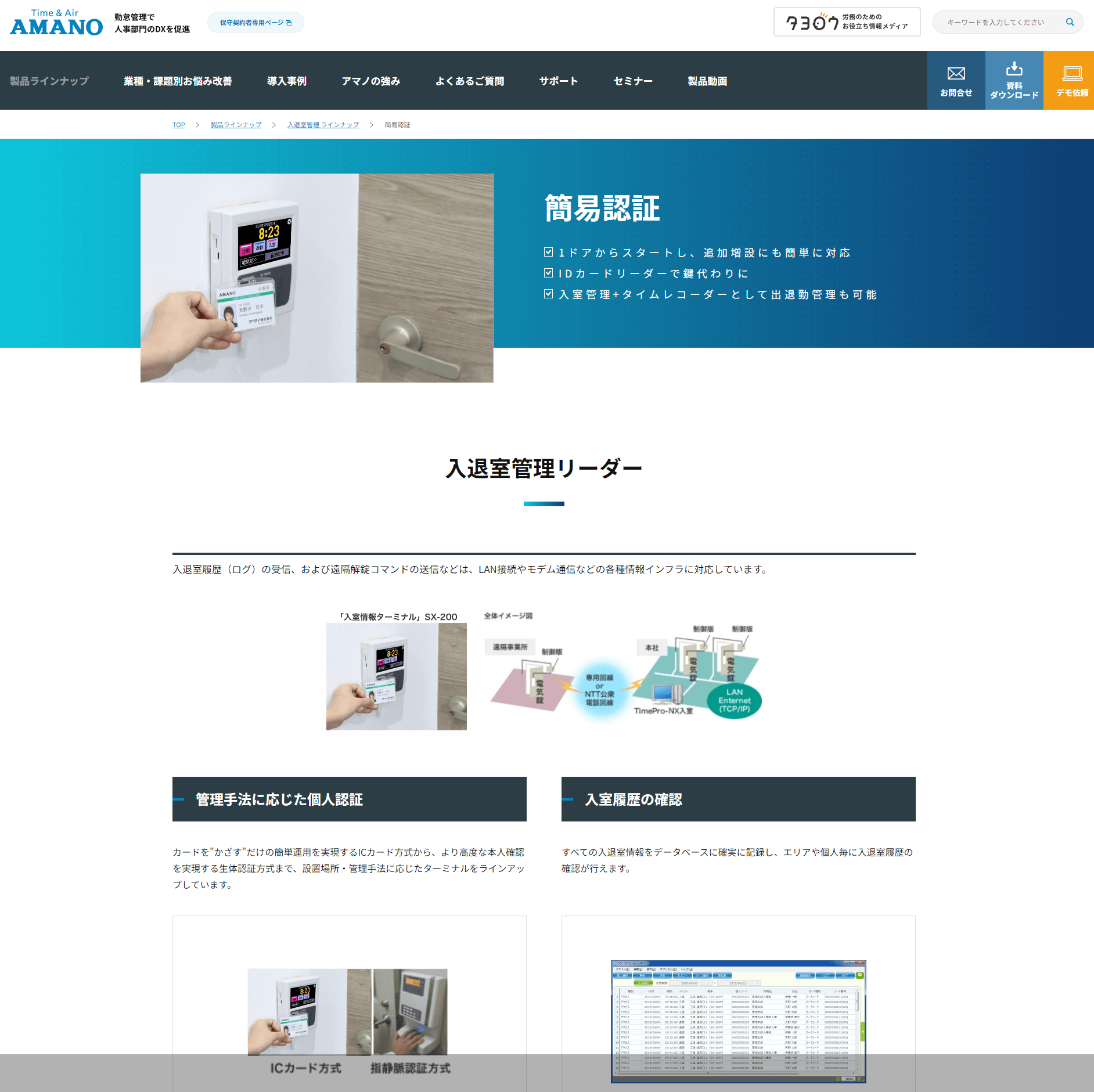

入退室管理システムの選び方

電気錠や電子錠を導入するうえで、入退室管理システムも導入しようかと考えている場合は、事前に製品の選び方を確認しておきましょう。ここでは、入退室管理システムの選び方を6つご紹介します。

セキュリティを強化できるか

入退室管理システムを導入する際、外部からの侵入を防ぐために、セキュリティを強化できるか考慮することが重要です。外部に対するセキュリティ対策を行うことで、侵入して機密情報や個人情報を持ち出されてしまうリスクを抑えられます。

部署や役職を設けている場合、個人の入退室制限ができたり、部署間での入退室を制限したりできるものがおすすめです。権限付与機能がついている製品であれば、該当しない方が侵入したときに速やかに人物を特定するフェーズに移れるでしょう。

運営効率を上げられるか

入退室管理システムの導入により、運営の効率が上げられるか確認することが大切です。運営の効率化を目的に導入する場合は、簡単に履歴を確認できたり、短時間でデータの集計を行えたりと、誰でも操作できるかを重視するとよいでしょう。

従業員にとって操作しやすいものを選ぶことで、担当者の変更でもスムーズに引き継ぎを行えます。システムの操作方法に関して指導する際、簡単に操作できるものなら、指導にかかる時間も抑えられます。

自社のニーズに合っているか

会社のオフィスや店舗などにシステムを導入する場合は、利用する人数や導入目的などのニーズに合ったものを選びましょう。たとえば、少人数が利用する場合は、一人ひとりがスムーズに出入りできるので、暗証番号認証やスマートロックで問題ないと考えられます。

大人数が利用する場合は、同時に大人数が出入りしてもスムーズに移動できるように、ICカードや生体認証などを用いるとよいでしょう。生体認証なら、外部からの侵入者を未然に防いでよりセキュリティを高められます。

また、システムの導入時に既存の鍵に取り付けられるタイプや、鍵を交換しなければいけないタイプなどがあります。

予算内におさまるか

入退室管理システムを導入するとき、あらかじめ決めておいた予算内におさまるか確認しておきましょう。継続的に利用するものなので、初期費用だけではなく、月額料金や年額料金などの維持費も考慮する必要があります。

賃貸に設置する場合は、原状回復にかかる費用も想定しておくとよいでしょう。購入費用や原状回復にかかる費用などを明確にしておくと、どの製品にしようか絞ることができます。

また、製品のなかには、初期費用のみの買い切りタイプもあります。長期的に利用する予定で予算に余裕がある場合は、買い切りタイプを購入したほうが、利用期間によってコストを抑えられるケースがあるので検討してみるとよいでしょう。

トラブル時にすぐ対応してもらえるか

入退室管理システムの導入後、操作面やセキュリティ面などでトラブルが生じるリスクが少なくともあります。そのため、システムに関するトラブルが起こったとき、どのように対処してくれるのか、サポート体制を確認することが大切です。

いつでも対応してもらえるように、24時間365日体制でのサポートを提供しているところがおすすめです。とくに、有名企業での導入実績があったり、数多くの企業で導入されていたりすると、たくさんの企業から信頼されているといえます。

そのため、システムを導入するときは、製品選びのみに注力せずに、製品を扱う企業やメーカーについても考慮する必要があります。

ほかのシステムと連携しやすいか

入退室管理システムのなかには、警備システムや防災システムなど、ほかのシステムと連携できるものがあります。さまざまなシステムと連携することで、入退室以外も効率的に管理できる点がメリットです。

たとえば、入退室管理システムで侵入者を発見した際に不正侵入を通報したり、火事が発生したときに火災報知器が連動したりするものがあります。連携できるシステムが多いと、複数のシステムを管理するのに必要な人件費の削減にもつながるでしょう。

まとめ

電気錠と電子錠は、どちらもセキュリティを高められるメリットがありますが、電力の供給方法に違いがあります。電気錠は配線により電力を供給するので、電池切れによるトラブルを防ぎたい方におすすめです。

電子錠は、電池から電力を供給するので、配線工事や取り付け工事を行わなくても取り付けが可能です。そのため、賃貸に取り付ける方や取り付けやすさを重視している方に適しています。

電気錠や電子錠を導入する際、入退室管理システムと連携することで、よりセキュリティを高められる可能性があります。入退室管理システムの導入では、認証方法やトラブル時の対応などから、自社に合うものを選ぶことがポイントです。

よくある質問

- 電気錠と電子錠、どちらを選ぶべきですか?

- 施設の用途や運用環境によって適否が分かれると見られます。厳格な入退室管理や他設備との連携が重視されるオフィス・医療機関等では電気錠が選ばれる傾向があり、工事負担を抑えたい賃貸物件やSOHO、民泊では電子錠が採用されやすいようです。将来的に複数扉の一元管理やログ運用を見込む場合、電気錠を前提に検討されるケースが多いと言えるでしょう。

- 導入費用と工期の目安は?運用コストはどれくらいですか?

- 一般的な相場感として、電気錠は本体に加えて配線・取付工事費が発生し、導入まで数日を要するケースが見受けられます。電子錠は本体費用のみで着手でき、即日〜短期間での導入に至る例が多いようです。運用面では、電子錠は年1回程度の電池交換が主な維持項目となることが多く、電気錠は電源供給のため日常的な電池交換は不要とされています。原状回復費や拡張時の追加費用を含めた総額比較が有効と考えられます。

- 停電や非常時はどうなりますか?安全面で注意する点は?

- 電気錠は設計段階でフェイルセーフ/フェイルセキュアを選定するのが一般的で、避難経路や非常口では法令適合(火災・停電連動の自動解錠、非常解錠スイッチ等)が求められるとされています。電子錠は電池駆動のため停電影響は限定的とされますが、電池残量管理や物理鍵の併用などの対策が望ましいと考えられます。いずれも所管消防等との事前協議が有効とされます。

- 賃貸や既存扉にも取り付けできますか?適合確認は何を見ればよい?

- 賃貸では管理者の許可や原状回復の要否が判断材料となることが多く、非破壊で後付けしやすい電子錠が選ばれやすい傾向があります。適合確認としては扉厚・バックセット・シリンダー径・取付スペースの事前採寸が有効とされます。電気錠については配線・制御機器の設置を伴うため、実績を有する専門業者への相談が無難とされています。屋外設置時は防水性への配慮が望ましいでしょう。

- 入退室管理システムと連携するメリットは?選ぶときの基準は?

- 連携により、入退室履歴の可視化や内部統制の強化、複数扉の一元運用が図りやすくなると評価されています。選定の観点としては、①認証方式(IC/スマホ/生体)②ログ閲覧・集計の容易さ③利用規模や権限設計への適合④初期費用と月額費用のバランス⑤サポート体制(対応時間帯等)⑥他システム連携(API・警備/防災)の可否——といった項目を重視するケースが多いようです。運用フローとの整合を事前に検証することで、導入効果が得られやすいと考えられます。