オフィスや施設のセキュリティを強化したいと考えたとき、「鍵」「カード」「監視カメラ」などが思い浮かぶでしょう。しかし、近年では入退室管理システムが、鍵以上に“安全+効率化”を実現する中核ツールとして注目されています。

本記事では、入退室管理システムの仕組み・メリット・種類・導入時の注意点までを、初心者にも分かりやすく解説。これから導入を検討する企業担当者の方にとって、最適な選択ができるヒントをお届けします。

CONTENTS

1. はじめに|いま注目を集める「入退室管理システム」とは?

オフィスや工場、研究施設など、あらゆる職場でセキュリティ対策の見直しが進んでいます。

その中心的な役割を担うのが、「入退室管理システム」です。

従来のように“物理鍵で開け閉めするだけ”では、

・誰がいつ出入りしたか分からない

・鍵の受け渡しや紛失が面倒

・退職者や外部業者の入室を管理できない

といった課題を抱えやすくなります。

一方、入退室管理システムを導入すれば、**「人の出入りを見える化し、安全と効率を同時に実現」**できます。ICカードや顔認証で入室を管理し、データは自動で記録。セキュリティレベルの向上だけでなく、勤怠管理やBCP対策にも役立ちます。

この記事では、

・入退室管理システムの基本的な仕組み

・認証方法の種類

・導入メリットと注意点

・システム選びのポイント

を初心者にも分かりやすく解説します。「どんな企業に必要なの?」「どのタイプを選ぶべき?」と悩む方は、ぜひ参考にしてください。

2. 入退室管理システムとは?(基本の仕組みと目的)

入退室管理システムとは、建物・フロア・部屋などへの人の出入りを、電子的に制御・記録する仕組みのことです。英語では “Access Control System(ACS)” と呼ばれ、近年では企業のセキュリティ対策に欠かせない存在となっています。

基本の仕組み

システムは主に次の4つの要素で構成されます。

| 構成要素 | 役割 | 具体例 | |

|---|---|---|---|

| 認証装置 | 入室者を識別する装置 | ICカード、スマホ、暗証番号、顔認証リーダーなど | |

| 制御盤(コントローラ) | 認証結果に応じて扉を開閉する中枢装置 | 電気錠、ドア制御ユニット | |

| ネットワーク/通信装置 | 扉と管理サーバをつなぐ | 有線LAN、Wi-Fi、LTE通信など | |

| 管理ソフトウェア | 権限設定やログ確認を行う | クラウド型・オンプレミス型 | |

入室者は、認証装置に登録された情報を提示(ICカードをかざす、顔を向ける等)すると、制御盤が「開けてよいか」を判断し、扉を解錠。同時に「誰が・いつ・どこを通ったか」という履歴が自動で保存されます。

導入の目的

入退室管理システムの導入目的は、単なる“鍵の電子化”にとどまりません。企業によって目的はさまざまですが、主に以下のような狙いがあります。

| 目的 | 解説 | |

|---|---|---|

| セキュリティ強化 | 不正侵入や情報漏えいを防止。特定エリアのアクセスを制限。 | |

| 管理業務の効率化 | 鍵の受け渡し・棚卸し・再発行などの手間を削減。 | |

| 勤怠・入退履歴の活用 | 出退勤データや在室状況を自動で記録し、勤怠管理に活用。 | |

| BCP(事業継続計画)対策 | 災害時の避難・在室確認をスムーズに。安全確認の自動化。 | |

| 監査・法令対応 | Pマーク・ISMSなどの監査要件に対応する入退室ログを提供。 | |

最近のトレンド

近年は、クラウドやAIを活用した“次世代型”の入退室管理も増えています。

例えば、

・顔認証による非接触入室

・クラウド上で複数拠点を一元管理

・スマートフォンを鍵として利用

・勤怠・来訪・防犯カメラとのAPI連携

これらにより、従来の「守るための仕組み」から、「働き方を支える仕組み」としての役割へと進化しています。

3. 主な機能と構成要素(入退室管理システムの仕組みを理解する)

入退室管理システムは「誰が・いつ・どこに入退室したか」をリアルタイムに制御・記録する仕組みです。

この章では、導入前に理解しておきたい主要機能と構成要素をわかりやすく紹介します。

① 基本構成 ― 4つの要素で成り立つ仕組み

入退室管理システムは、次の4つの要素が連携して機能します。

| 構成要素 | 役割 | 具体例 | |

|---|---|---|---|

| 認証装置(リーダー) | 入室者を識別し、権限を確認する | ICカード、スマートフォン、顔認証、暗証番号リーダーなど | |

| 制御盤(コントローラ) | 認証結果に基づき、ドアを開閉させる中枢 | 電気錠、制御ユニット | |

| 通信ネットワーク | 扉やリーダーを管理サーバーに接続する | LAN、Wi-Fi、LTE回線など | |

| 管理ソフトウェア | 権限設定・ログ閲覧・レポート作成を行う | クラウド管理画面/オンプレ管理システム | |

これらが連動することで、「入室許可 → 開錠 → 記録 → モニタリング」という流れを自動化できます。最近では、クラウド型のシステムが主流になり、複数拠点の一元管理やリアルタイム監視も可能になっています。

② 主な機能一覧(基本+拡張)

| 機能 | 概要 | 利用シーンの例 | |

|---|---|---|---|

| アクセス権限管理 | 部署・役職・時間帯ごとに入退室可否を設定 | 「サーバ室は管理職のみ」など柔軟設定 | |

| 入退室ログ記録 | 誰が・いつ・どの扉を通ったかを自動保存 | 監査やトラブル時の履歴確認 | |

| スケジュール制御 | 曜日や時間帯で自動開閉設定 | 朝9時に自動開錠、18時に自動施錠など | |

| 遠隔操作/監視 | 管理画面から扉の開閉や状態確認が可能 | 拠点が離れたオフィスでも一元管理 | |

| 来訪者管理(QR・PIN) | 事前登録で一時的な入館権限を付与 | 受付レス運用や短期業者対応 | |

| アラート通知 | 不正入室・こじ開け・開けっぱなしなどを検知 | チャットやメールで即時通知 | |

| 勤怠・システム連携 | 勤怠管理・会議予約・カメラ等とのAPI連携 | 出退勤自動記録や監視統合 | |

③ クラウド型の進化で広がる活用範囲

従来の入退室管理は「社内サーバーに接続されたオンプレミス型」が主流でした。しかし近年は、クラウド管理型が急速に普及しています。クラウド型では以下のようなメリットがあります。

・リアルタイム管理:遠隔地でもログ閲覧・操作が可能

・拠点一元化:複数拠点・扉を同一システムで統合

・自動アップデート:最新のセキュリティ対策を常時反映

・API連携:勤怠・予約・カメラなど外部システムとの連携が容易

つまり、入退室管理システムは「鍵の代わり」ではなく、企業の運営・働き方・セキュリティを支えるプラットフォームへと進化しています。

■ワンポイント

クラウド型システムは、「入室制御+業務データ連携」という広い視点で導入すると効果が最大化します。

たとえば勤怠や来訪者データをAPIで連携すれば、セキュリティだけでなくバックオフィス業務の効率化にもつながります。

4. 認証方式の種類と特徴(自社に合った仕組みを選ぶ)

入退室管理システムを導入する際に重要なのが、「どの認証方式を採用するか」です。

認証方式にはさまざまなタイプがあり、セキュリティレベル・コスト・運用のしやすさが大きく異なります。ここでは、主な認証方式と、それぞれに向いている導入シーンをわかりやすく整理します。

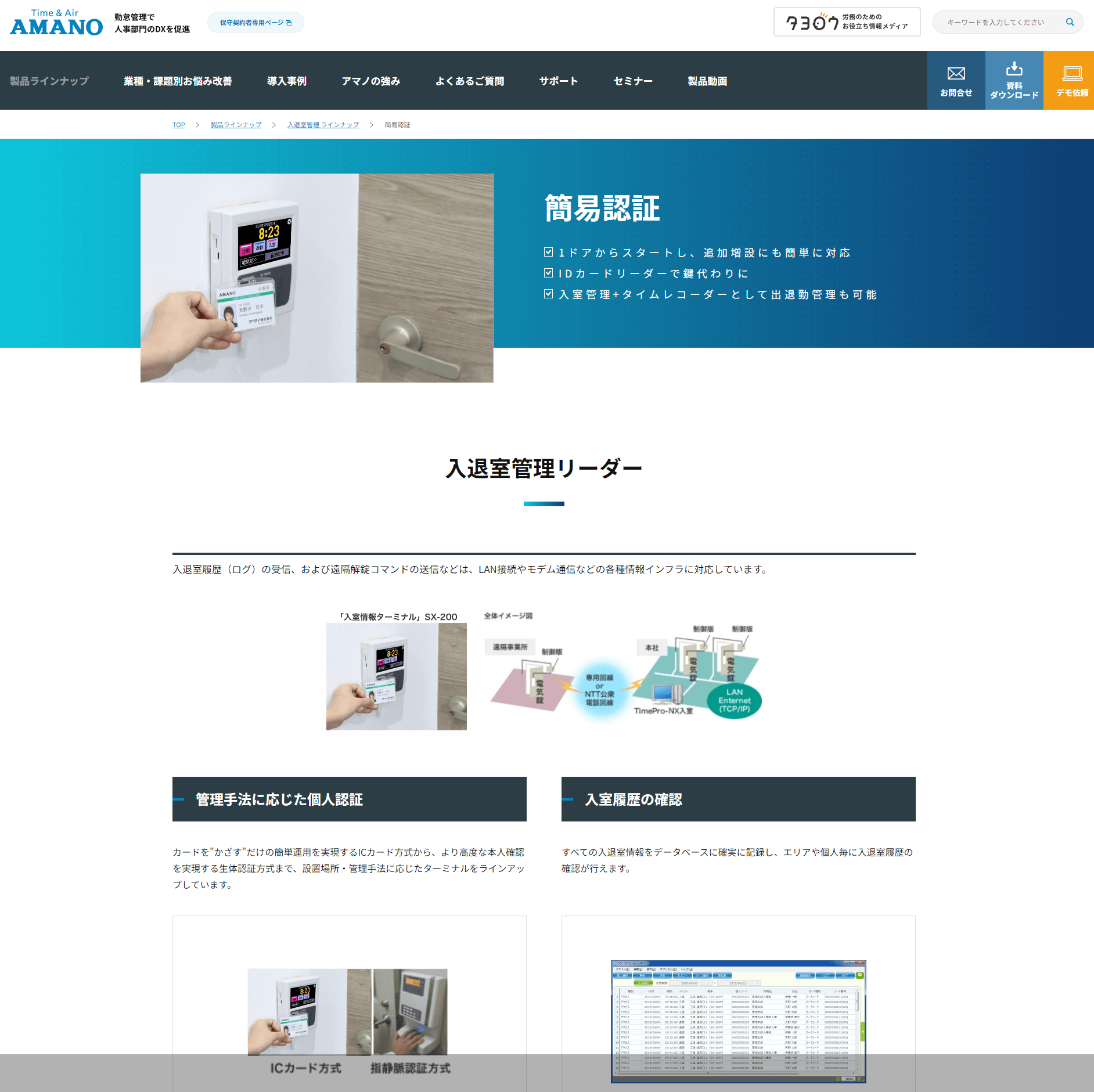

① ICカード認証(FeliCa/MIFAREなど)

最も普及している方式で、社員証や入館証などのICカードをかざして解錠します。

特徴とメリット

・導入コストが比較的安く、誰でも使いやすい

・既存の社員証・交通系ICを流用できる場合もあり便利

・認証スピードが速く、混雑時にもスムーズ

注意点

・カードの紛失・貸し借りリスクがある

・カード再発行の手間とコストがかかる

おすすめ導入先

一般オフィス・学校・中小企業など、多人数が利用する環境に最適。

② 暗証番号(PIN)認証

テンキーで数字を入力して解錠するシンプルな方法。カードを持ち歩く必要がないため、カードレス運用が可能です。

特徴とメリット

・カードや端末が不要で、低コスト導入が可能

・外部業者や短期利用者にも一時的な番号を発行できる

注意点

・番号の共有・漏えいに注意(定期変更が必要)

・他の方式と組み合わせないと不正利用リスクがある

おすすめ導入先

倉庫やバックヤード、短期来訪者対応が多い施設などに向いています。

③ スマートフォン認証(アプリ/Bluetooth/QR)

スマホアプリやQRコードを使って解錠する近年人気の方式。非接触・リモート管理に対応できるのが特徴です。

特徴とメリット

・スマホひとつで鍵・勤怠・来訪をまとめて管理可能

・紛失リスクが低く、スマホ紛失時も遠隔無効化が可能

・QR発行で「来訪者一時キー」も簡単に作成できる

注意点

・スマホの電池切れやアプリトラブルに備え、代替認証を用意

・通信環境に依存するため、ネットワーク安定性が必要

おすすめ導入先

受付レス運用・複数拠点管理を目指すデジタル志向の企業に最適。

④ 生体認証(顔・指紋・静脈)

本人の身体的特徴を使う認証方式で、セキュリティレベルが最も高いとされています。特に「顔認証」はマスク対応モデルの普及により、オフィス利用が急拡大中です。

特徴とメリット

・なりすまし・貸し借りが防止できる

・非接触で衛生的(感染対策にも有効)

・認証スピードが速く、入退室をスムーズに制御

注意点

・初期コストが高め(機器+登録作業が必要)

・マスクや照明環境に左右される場合がある

・プライバシー保護(顔データ管理)の明確化が必要

おすすめ導入先

研究施設・医療機関・コールセンター・金融業など、高セキュリティを求める業種に向いています。

⑤ 多要素認証(組み合わせ認証)

最近主流となっているのが、複数の認証方式を組み合わせる多要素認証です。たとえば「ICカード+暗証番号」や「顔認証+スマホ認証」など、二重チェックを行うことで不正利用をほぼ完全に防げます。

特徴とメリット

・不正侵入リスクを大幅に低減

・時間帯や扉ごとに認証方法を変更できる柔軟性

・利便性と安全性を両立できる

注意点

・一部ユーザーにとっては手間が増える

・システム設定が複雑になるため、導入時はサポートが必要

おすすめ導入先

重要エリアを持つ中~大規模オフィスや企業本社に最適。

■ワンポイント:選び方のコツ

・利便性を重視:ICカード/スマホ認証

・セキュリティを重視:生体/多要素認証

・コストを抑えたい:暗証番号/カード認証の組み合わせ

・運用効率も重視したい:クラウド連携で勤怠・来訪者管理も統合

5. 入退室管理システムの導入メリット(企業が得られる5つの効果)

入退室管理システムは、「鍵の電子化」だけではなく、安全性・業務効率・監査対応・従業員体験の向上など、企業全体にさまざまなメリットをもたらします。この章では、導入によって得られる代表的な効果を5つの観点から解説します。

① セキュリティ強化 ― 不正侵入・情報漏えいを防止

入退室管理システムの最大の目的は、人の出入りを“可視化”して不正を防ぐことです。ICカードや生体認証で本人確認を行うことで、「誰が・いつ・どのエリアに入ったか」を明確に把握できます。

具体的な効果

・無断侵入・共連れ(すり抜け)防止

・退職者や外部委託業者のアクセスを即時停止

・機密エリア(サーバ室・研究室など)を限定的に開放

ポイント:

従来の「鍵の貸し借り」や「監視カメラの目視チェック」に頼る管理から、データで守るセキュリティへシフトできます。

② 管理業務の効率化 ― 鍵管理の手間をゼロに

物理鍵では「誰が鍵を持っているのか」「返却されたのか」を紙で管理する必要がありました。しかし、入退室管理システムなら、クラウド上で付与・削除を即時操作できます。

具体的な効果

・退職者・来訪者のアクセス権をワンクリックで削除

・紛失・複製リスクがなく、再発行コストが不要

・監査時も履歴データをCSVで出力

ポイント:

鍵管理のための人的コスト・ミス・紛失リスクをすべてデジタルで解消できます。

③ 勤怠・来訪・監査への活用 ― “セキュリティ”を“業務データ”に

入退室ログは、セキュリティ用途だけでなく、業務データとしても価値が高い情報です。勤怠管理や来訪記録と連携することで、経理・人事・総務の効率化にもつながります。

具体的な効果

・入退室時刻を勤怠システムに自動反映

・来訪者ログを受付システムと共有し、受付レス運用

・入退履歴をISMS・Pマーク監査資料として提出

ポイント:

「守る」だけでなく「活用できるセキュリティデータ」に変わることで、バックオフィス全体のDXを促進します。

④ コスト最適化 ― “守り”と“効率”の両立

導入初期費用こそかかるものの、長期的にはコスト削減効果が大きいのが入退室管理システムです。物理鍵や警備契約に依存しないため、ランニングコストを抑えながら安全性を維持できます。

| 項目 | 従来 | 入退室管理システム導入後 |

|---|---|---|

| 鍵の紛失・再発行費用 | 年間数万円〜 | 0円(クラウド削除対応) |

| 鍵棚卸・台帳管理時間 | 毎月数時間 | 数分(自動記録・検索) |

| 来訪対応人件費 | 受付人員必要 | QR自動受付でゼロ化 |

ポイント:

初期導入を“コスト”ではなく、“セキュリティDXへの投資”と考えると、効果がより明確に見えてきます。

⑤ 企業価値の向上 ― 安心して働ける職場づくり

「セキュリティが整っているオフィス」は、社員にとっても来訪者にとっても信頼の象徴です。顔認証やスマートロックなどの最新技術を導入することで、先進的で安心なオフィス環境をアピールできます。

効果の一例

・社員の心理的安全性が高まる

・顧客・取引先からの信頼向上

・採用活動でも「安心して働ける企業」として印象アップ

ポイント:

セキュリティは「守り」だけでなく、「ブランドイメージ」や「人材定着率」にも好影響を与える要素です。

この章のまとめ

入退室管理システムは、

・安全性(不正防止)

・効率性(管理業務の削減)

・生産性(勤怠・受付DX)

・コスト最適化(長期的削減)

・信頼性(ブランド強化)

という5つの視点から、企業全体の価値を高めるツールです。

6. 導入時の課題・注意点(失敗しないためのポイント)

入退室管理システムは非常に便利な仕組みですが、導入して終わりではなく「運用まで設計する」ことが成功の鍵です。ここでは、導入時によくある課題と、その回避策をわかりやすく整理します。

① 設計段階での「要件定義不足」

よくある失敗

・「どの扉を管理するか」「どの範囲を対象にするか」が曖昧なまま導入を進めてしまい、実際に運用が始まってから“足りない/過剰”が発覚。

回避策

・導入前に “どこを守るか”と“誰が使うか” を明確にする。

・フロアマップを用い、入退室管理が必要な扉を洗い出し、各扉ごとに「必要な認証レベル」を設定。

・スモールスタート(1~2扉)で始め、効果を見て全社展開するのもおすすめ。

ポイント:

セキュリティ強化と利便性のバランスを取り、「守るべき扉を見極める」ことが重要です。

② 社員教育・周知が不十分

よくある失敗

・システムを導入したものの、社員が使い方を理解しておらず、結局“共用カード”や“開けっ放し”運用に。

回避策

・運用前にセキュリティ説明会や動画マニュアルを用意し、全社員へルールを徹底。

・「アクセス権申請」「紛失時の対応」「緊急時の行動」を明文化したSOP(標準手順書)を整備。

・月1回程度の社内点検・リマインドで意識を継続させる。

ポイント:

システムよりも先に、「人が守る文化」を根づかせることが、長期運用の成功につながります。

③ システム選定ミス(現場との不整合)

よくある失敗

・現場のドア形状や配線構造に合わない製品を選び、追加工事や再設計が必要になるケース。勤怠システム・来訪システムと連携できず、二重入力が発生。

回避策

・導入前に専門業者による現地調査を実施。

・「ドア形状(開き戸/引き戸/自動ドア)」や「配線経路」を確認し、施工可能な電気錠タイプを選定。

・API連携・CSV出力対応の有無を必ずチェック。

ポイント:

セキュリティ機器は“後付けできる”とは限りません。工事要件と連携機能を事前確認することで無駄な費用を防げます。

④ 運用負担の想定不足

よくある失敗

・設定や登録業務が属人化し、担当者が不在時に対応できない。

・監査用ログの抽出に手間がかかる。

回避策

・管理者アカウントを複数人で分担し、業務を属人化させない。

・権限設計を「個人」ではなく「部署・役職単位」で設定。

・クラウド型システムを採用し、どこからでも操作できる体制を構築。

ポイント:

導入時だけでなく、3ヶ月後・1年後の運用を想定した設計を行うと、管理の安定性が高まります。

⑤ コスト面での誤解

よくある失敗

・初期費用や月額料金ばかりに目を向け、工事費・メンテナンス・保守契約を見落とす。

回避策

・総費用=機器代+施工費+ライセンス費+保守費で比較。

・メーカーや販売店のサポート体制(24時間対応・駆けつけ修理)を確認。

・長期運用を見据え、安定稼働する電気錠タイプを選定するのが安心。

ポイント:

初期費用を抑えたい場合は、スモールスタート+クラウド管理で段階導入を検討しましょう。

この章のまとめ

導入の失敗は、ほとんどが 「想定不足」または「情報不足」 から起こります。

・守る範囲を決める

・社内教育を徹底する

・現場と連携して設計する

・管理体制を分担する

・コストを総額で見る

これらを押さえれば、導入後も安定して運用できる仕組みをつくれます。

7. 電子錠/電気錠/クラウド型 vs オンプレミス(システムの種類と選び方)

入退室管理システムには、いくつかの方式があります。それぞれに特徴・導入コスト・運用面での違いがあるため、自社の規模やオフィス環境に合わせて選ぶことが大切です。

この章では、「電子錠と電気錠の違い」と「クラウド型とオンプレミス型の違い」を整理し、最適なシステム選定のポイントを紹介します。

① 電子錠と電気錠の違い

| 比較項目 | 電子錠(電池式) | 電気錠(有線・電源式) | |

|---|---|---|---|

| 動力源 | 電池で動作 | 電源から給電(有線) | |

| 設置方法 | 後付け可能(工事不要) | 配線工事が必要(施工型) | |

| 初期コスト | 低め(数万円~) | 高め(数十万円~) | |

| 稼働安定性 | 電池残量に依存/定期交換が必要 | 電源供給で安定稼働/長期運用向き | |

| セキュリティレベル | 中(簡易制御) | 高(二重認証・監視連携可) | |

| 向いている場所 | 賃貸・小規模オフィス/短期利用 | 本社・研究室・サーバ室など主要拠点 | |

選び方の目安

・「短期間・スモールスタートで導入したい」→ 電子錠(工事不要)

・「安定稼働・高セキュリティを求めたい」→ 電気錠(有線型)

特に、企業本社や研究所など24時間稼働が求められる環境では、電気錠タイプを選ぶことでメンテナンスの手間や通信エラーを防げます。

② クラウド型とオンプレミス型の違い

| 比較項目 | クラウド型 | オンプレミス型(自社サーバ運用) | |

|---|---|---|---|

| 導入スピード | 早い(インターネット接続で即利用) | 構築に時間がかかる | |

| 導入コスト | 初期費用が安く月額制 | 初期費用高め(設備投資型) | |

| 運用保守 | メーカー側で自動アップデート | 自社でメンテナンスが必要 | |

| アクセス性 | ネット経由で遠隔管理可能 | 社内ネットワーク内でのみ管理可能 | |

| セキュリティ | 通信暗号化+認証管理 | 社内閉域で管理(情報制限可) | |

| 向いている企業 | 多拠点・リモートワーク対応企業 | 官公庁・金融機関など閉域運用が必要な組織 | |

選び方の目安

・コスト効率・拠点管理を重視 → クラウド型

・社内データを完全に閉域で管理したい → オンプレミス型

現在はクラウド型が主流で、API連携による勤怠・予約・カメラ統合なども容易です。

特に移転や拠点拡張が多い企業では、クラウド管理の柔軟性が大きなメリットとなります。

③ 導入パターン別のおすすめ構成

| オフィス規模 | 構成の一例 | 特徴 | |

|---|---|---|---|

| 小規模オフィス | 電子錠 × クラウド型 | 工事不要で導入が早い。スタートアップ・支社に最適。 | |

| 中規模オフィス | 電気錠 × クラウド型 | 拠点ごとの入退室を一元管理。安定稼働+低メンテナンス。 | |

| 大規模/重要施設 | 電気錠 × オンプレミス型 | 独自ネットワーク運用で最高レベルのセキュリティを維持。 | |

■どのタイプを選ぶべきか?

最終的な選択基準は次の3点に整理できます。

1.運用期間:短期(電子錠)か長期(電気錠)か

2.管理体制:自社運用(オンプレ)か外部委託(クラウド)か

3.セキュリティレベル:一般保護(IC認証)か高防御(多要素認証)か

おすすめの組み合わせ

「電気錠 × クラウド型」が最もバランスがよく、安定性・拡張性・管理効率のすべてを兼ね備えています。

8. 導入ステップ・フロー(失敗しない進め方)

入退室管理システムの導入は、「機器を設置して終わり」ではなく、設計・検証・教育までの一連の流れがとても重要です。この章では、初めて担当する方でもスムーズに進められるよう、導入から運用開始までの具体的なステップを紹介します。

ステップ1:現状把握と課題整理

まずは「今どんな課題があるのか」を洗い出します。

例:鍵の受け渡し負担が大きい/退職者のアクセス権削除が手動/監査ログの取得が大変 など。

ポイント

・どの扉を管理したいかを明確にする

・管理対象エリアをマップ化しておく

・現在のセキュリティレベル(物理鍵/警備契約など)を整理

これにより、導入の目的とゴール(例:セキュリティ強化、管理効率化、監査対応)を定義できます。

ステップ2:要件定義・設計

次に、「誰が」「どの時間帯に」「どの扉を通れるか」というアクセスルールを設計します。

主な検討項目

・利用者区分(社員・来訪者・委託業者など)

・認証方式(ICカード/顔認証/暗証番号など)

・エリアごとのセキュリティレベル(一般エリア・機密エリア・サーバ室など)

・クラウド or オンプレミス選定

・将来拡張(拠点追加・勤怠連携など)の余地

ワンポイント

設計段階で配線経路・電源位置を確認しておくと、後の工事で手戻りを防げます。

ステップ3:システム選定・見積取得

要件が固まったら、複数メーカー/販売代理店から見積りを取り比較します。

比較ポイント

| 観点 | チェック項目 |

|---|---|

| コスト | 初期費用+工事費+保守費を含めた総額で比較 |

| 安定性 | 稼働実績・サポート体制(24時間対応など) |

| 柔軟性 | 外部システム(勤怠・カメラ・予約)連携の有無 |

| 導入スピード | 工期・デモ設置・設定期間の目安 |

| サポート | 現地対応・リモートサポート体制の有無 |

アドバイス

スモールスタート(1〜2扉)で導入し、実際の使用感を確認してから全社展開すると失敗がありません。

ステップ4:設置工事・試験運用

システムと施工会社が決まったら、工事スケジュールを調整します。

導入前に確認すべきこと

・扉や壁の材質、電源位置、ネットワーク環境

・夜間/休日の工事可否(オフィス稼働時間との兼ね合い)

・防災設備や建物管理ルールとの整合性

設置後は、試験運用(1〜2週間)を行い、以下を確認します。

・扉開閉の遅延・誤動作がないか

・権限設定が正しく機能しているか

・アラート・ログ記録が想定通りに動作しているか

ステップ5:社内展開・教育

新システムは、運用ルールを社員全員に周知して初めて機能します。

実施内容

・操作説明会・動画マニュアルの配布

・紛失・故障・不正利用時の対応手順書(SOP)の整備

・管理者/一般利用者向けに操作権限を分ける

コツ

「セキュリティを強化する」よりも「業務がラクになる」という利点を伝えると、社員の理解が得やすくなります。

ステップ6:運用開始・定期メンテナンス

導入完了後は、運用状況をモニタリングし、定期点検を行います。

導入後のルーチン例

| 項目 | 頻度 | 内容 |

|---|---|---|

| 権限確認 | 月1回 | 退職者・異動者のアクセス削除確認 |

| ログ監査 | 四半期ごと | 不審アクセス・エラーの抽出 |

| 機器点検 | 半年〜1年 | 読取機・電気錠の動作確認 |

| 社員教育 | 半年ごと | ルール再確認・新入社員教育 |

まとめ:導入成功の3つのコツ

1.小さく始めて広げる — まず1〜2扉で導入してノウハウを蓄積

2.運用設計を最初に決める — “人”と“ルール”をセットで設計

3.メーカー・施工業者と二人三脚 — 現場対応力のあるパートナーを選定

9. 導入事例・効果

入退室管理システムを導入した企業では、セキュリティ向上だけでなく、業務効率化や信頼性の向上といったさまざまな効果が報告されています。ここでは、規模や目的の異なる3つの事例を紹介しながら、導入による具体的な成果を見ていきましょう。

① 中小企業(従業員50名)|「鍵管理からの脱却」で総務の業務を大幅効率化

課題:

・社員や来訪者に物理鍵を配布しており、紛失・複製リスクが常に発生していた。

・退職時の鍵回収や、貸与履歴の管理に時間がかかっていた。

導入内容:

クラウド型入退室管理システムを導入し、全社員のICカードを登録。物理鍵を廃止し、アクセス権限はすべてクラウド上で一元管理。

効果:

・鍵配布・回収の手間をゼロ化。

・総務担当者の鍵関連業務が月10時間→30分に短縮。

・万一の紛失時もワンクリックで無効化できる安心体制を構築。

ポイント:

「鍵の管理コスト」を削減できたことに加え、セキュリティ事故リスクもゼロに。システム導入を“守り”ではなく“業務効率化”の投資と捉えた好例です。

② 製造業(従業員300名)|サーバ室と研究開発エリアのセキュリティを強化

課題:

・研究部門の出入りを厳密に制御する必要があり、入室ログを紙で管理していた。

・監査対応のたびに過去ログの提出に時間がかかっていた。

導入内容:

電気錠+クラウド連携タイプの入退室管理システムを導入。ICカード+暗証番号による二重認証を採用し、権限は部署・役職単位で設定。

効果:

・誰が・いつ・どの部屋に入ったかを自動で記録。

・ISMS・Pマーク監査時にログを数分で提出可能に。

・社内監査用データの抽出工数を年間60時間削減。

ポイント:

セキュリティ強化だけでなく、法令対応・監査業務の効率化にも直結。デジタルログ活用で“守る”から“見せるセキュリティ”へと進化しました。

③ サービス業(従業員200名)|来訪者管理を自動化し、受付レス化を実現

課題:

・来訪者の入館手続きを紙で管理しており、受付業務の負担が大きかった。

・一時的な入館パスを手渡ししており、紛失や不正利用のリスクがあった。

導入内容:

クラウド型システムと予約システムを連携し、来訪者用QRコードを自動発行。来客はQRコードで入室できるように設定し、受付スタッフを最小化。

効果:

・受付対応時間を年間200時間削減。

・来訪ログを自動保存し、入館履歴を簡単に追跡可能。

・セキュリティを保ちながら“ストレスのない受付体験”を実現。

ポイント:

受付業務の省人化+セキュリティ強化を同時に実現。クラウド連携型の入退室管理システムなら、来訪者対応のDXも可能です。

導入効果まとめ

| 効果カテゴリ | 具体的な成果 | |

|---|---|---|

| セキュリティ強化 | 不正侵入・共連れ防止/アクセス権の自動制御 | |

| 業務効率化 | 鍵・ログ・来訪管理の手作業をデジタル化 | |

| 監査対応 | ISMS・Pマークの証跡提出が短時間で可能に | |

| 社員体験の向上 | スマート入室・非接触認証で快適に | |

| コスト削減 | 管理工数・再発行費・受付人件費の削減 | |

まとめ

入退室管理システムは「セキュリティを高める」だけでなく、企業全体の運用効率と信頼性を底上げする仕組みです。特にクラウド型を導入すれば、勤怠・来訪・監査・防災など多方面に活用でき、オフィスのDX(デジタルトランスフォーメーション)を後押しします。

10. まとめ

ここまで見てきたように、入退室管理システムは単なる防犯ツールではなく、「企業の信頼性と業務効率を高める基盤システム」です。オフィス移転やセキュリティ見直しのタイミングで導入することで、セキュリティ強化だけでなく、社員の働き方やバックオフィス業務まで最適化できます。

本記事のまとめ

| 観点 | 要点 |

|---|---|

| 1. 定義 | 入退室管理システムとは、「人の出入りを電子的に制御・記録する仕組み」。 |

| 2. 仕組み | 認証装置・制御盤・ネットワーク・管理ソフトで構成される。 |

| 3. 認証方式 | ICカード・暗証番号・スマホ・顔認証などを組み合わせて運用。 |

| 4. メリット | 不正侵入防止、鍵管理削減、監査対応、勤怠連携、企業信頼性の向上。 |

| 5. 選定のコツ | 「電気錠 × クラウド型」で安定性・拡張性・効率性のバランスが最良。 |

| 6. 導入効果 | 管理工数の削減・セキュリティリスクの低減・コスト最適化。 |

導入検討中の企業へ

入退室管理システムは、「今のやり方を少し変えるだけ」で大きな成果を生む投資です。特に、クラウド型の電気錠システム「iDoors」なら、以下のような効果を短期間で実感できます。

・安定稼働の電気錠タイプで、電池切れや通信エラーの心配なし

・クラウド一元管理で複数拠点・勤怠・来訪管理をまとめて管理

・権限設定の柔軟さ:部署・役職・時間帯ごとにアクセス制御

・API連携で業務効率化:勤怠・カメラ・予約システムとの統合も可能

・多業種導入実績:中小企業から上場企業・医療・教育機関まで対応

次のステップ(無料相談・デモ体験)

オフィスのセキュリティ課題や入退室管理の運用でお悩みなら、まずは無料相談またはデモ体験で、自社に最適な構成を確認しましょう。

提供内容

・導入規模・拠点数に応じた費用シミュレーション

・実際の管理画面を触れる

・配線や既存設備の状況に合わせた

(導入事例・料金プラン・施工対応エリアも掲載中)

最後に

入退室管理システムは「守るための投資」から「企業価値を高める資産」へ。いま、オフィスに必要なのは「人と情報を正しく管理し、安心して働ける環境」です。

これからのオフィスづくりは、鍵を“デジタル”で運用する時代。その第一歩を「iDoors」からはじめてみませんか?

11. よくある質問(FAQ)

入退室管理システムの導入を検討している企業の方から寄せられる、代表的な質問と回答をまとめました。導入前に気になるポイントを解消し、安心して検討を進めましょう。

- 入退室管理システムと防犯カメラの違いは何ですか?

- 防犯カメラは「記録・監視」が目的、入退室管理システムは「制御と証跡管理」が目的です。カメラは映像を残すだけですが、入退室管理システムは「誰が・いつ・どこに入ったか」をリアルタイムで制御・記録します。

両者を組み合わせると、より強固なセキュリティ体制が構築できます。

- 電子錠と入退室管理システムはどう違いますか?

- 電子錠は“個別の扉”を制御する単体機能ですが、入退室管理システムは複数扉や拠点をまとめて管理できます。

さらに、クラウド上で「権限の付与・削除」「入退履歴の閲覧」「アラート通知」などを行えるため、企業全体のセキュリティ運用に適しています。

- どの認証方法が一番おすすめですか?

- 目的によって最適な方式は異なります。

・利便性を重視 → ICカード/スマホ認証

・セキュリティ重視 → 顔認証/多要素認証(IC+暗証など)

・コストを抑えたい → 暗証番号認証

近年は「IC+顔認証」などの複合認証が主流になりつつあります。

- クラウド型とオンプレミス型、どちらを選べばいいですか?

- 一般的な企業にはクラウド型が最適です。遠隔管理・自動アップデート・拠点の一元化が可能で、導入スピードも速いからです。

一方、官公庁や金融機関など、閉域ネットワークで運用する必要がある企業ではオンプレミス型が向いています。

- 停電や通信障害が起きたときはどうなりますか?

- 有線の電気錠タイプでは、フェイルセーフ機能(停電時の安全開放)や予備電源(UPS)を備えており、停電時も一定時間は運用が可能です。

クラウド型の場合も、オフライン運用やローカルキャッシュにより、一時的な通信障害時でも開閉・記録は継続できます。

- 導入にかかる費用と期間はどれくらいですか?

- 導入規模や工事内容により異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

項目 費用目安 導入期間 小規模(1〜2扉) 約20〜40万円 約2〜3週間 中規模(3〜10扉) 約80〜150万円 約1〜2ヶ月 大規模(10扉以上) 約200万円〜 約2〜3ヶ月 まずは無料の現地調査・見積もりを依頼するのがおすすめです。

- 既存の勤怠管理や予約システムと連携できますか?

- はい。多くのクラウド型入退室管理システム(例:iDoors)はAPIやCSV連携機能を標準搭載しています。

勤怠・来訪・会議室予約システムと連携すれば、「セキュリティ+業務データ活用」を同時に実現できます。

- まず1扉からでも導入できますか?

- もちろん可能です。スモールスタートで1〜2扉だけ導入し、効果を確認した上で拡張していくケースが増えています。

クラウド型なら拠点追加も柔軟に対応できるため、将来的な拡張にも安心です。

- 管理担当者がいない小規模企業でも運用できますか?

- はい。クラウド型システムなら、専門知識がなくてもブラウザ上で簡単操作が可能です。

サポート体制が整っているメーカーを選べば、設定代行やメンテナンスも任せられます。

- 無料相談やデモ体験はできますか?

- はい。iDoorsでは、導入前に無料相談・デモ体験が可能です。

現地調査や費用シミュレーションも無料で行っているため、初めての方でも安心して検討を進められます。