台帳・ルール・ツールを再設計し、最終的に「電気錠×入退室管理」で迷子ゼロへ

注:本記事では「オフィス 鍵管理」を、出入口ドア・サーバ室・保管庫・会議室・個人ロッカーなど物理的アクセスを一元的にコントロールし、だれが・いつ・どの扉を・何の目的で開けたかを記録(ログ)に残す一連の仕組みとして扱います。

注:入退室管理=アクセスコントロール(Access Control)。電気錠=有線で制御する錠前をコントローラで統合管理する方式。電子錠=電池式スマートロックなど個別に電子制御する錠の総称。

「鍵が見つからない」「最終的に誰が持っているのか分からない」「退職者の合鍵が返ってこない」――オフィスの鍵は毎日使う小さな備品ですが、いったん紛失や未返却が起きると、施錠交換・緊急対応・監査説明といった大きなコストに跳ね上がります。さらにハイブリッドワークが普及した今、日中は人が少ない時間帯が増え、無人時間のセキュリティギャップも広がりました。オフィス 鍵管理を放置することは、情報セキュリティやコンプライアンスの面で見過ごせないリスクです。

では、実務でいちばん困るのは何でしょうか。多くの担当者が口を揃えるのは「記録が残っていない」「所在が追えない」の2点です。紙の貸出帳やExcelの台帳は、スタートには十分でも、忙しい時ほど記入漏れが起き、棚卸のたびに総務が“探偵”になってしまいます。鍵の数・扉の数が増えるほど、紛失や未返却は統計的に“起こりやすくなる”のも現実です。

本記事は、その“あるある”を仕組みで解決します。まず、台帳のつくり方やルールの文章化、キーボックスや鍵管理システムなどの選び分けを現場レベルで解説します。つぎに、スマートロック(電子錠)と入退室管理(電気錠)の違いをわかりやすく比較し、最終的に「電気錠タイプの入退室管理システム」をおすすめする理由を、運用・監査・費用の三方向から示します。読み終えるころには、オフィス 鍵管理の設計図が手元に残り、明日からの運用にすぐ活かせるはずです。

CONTENTS

背景・市場動向

ここ数年でオフィスの使われ方が大きく変わりました。テレワークやフリーアドレスの導入で、常駐者が減り、出入りが時間帯に偏るようになり、従来の「有人受付+鍵の受け渡し」モデルは、待ち時間・手戻り・属人化の面で限界が見え始めています。同時に、PマークやISMSなどの認証要件では、情報セキュリティだけでなく物理的アクセス管理(誰がどこに入れるか、履歴は残っているか)が強く問われるようになり、監査で「鍵の回収・棚卸の証跡」を求められるケースも増えています。

環境変化と影響の対比

| ドライバー(環境変化) | オフィス側への影響 | 鍵管理の課題 |

|---|---|---|

| ハイブリッドワーク | 無人時間の増加、入退出のピークが分散 | 受付不在/貸出・返却が記録されない |

| コンプライアンス強化 | 監査で物理ログ提出が求められる | 紙台帳・Excelでは証跡の完全性が弱い |

| 複数拠点・増床 | 鍵・扉・利用者の増加 | 棚卸の固定負荷が逓増、所在不明が増える |

| 無人受付/来訪者DX | 事前登録・QR入館の普及 | 来訪者の鍵受け渡しがボトルネックに |

| BCP(災害・停電) | オフライン時の出入口運用 | 物理鍵に戻る運用だと追跡不可 |

この表から分かることは、“人が介在するほど管理は崩れやすい”という現実です。特に、紙や口頭の運用は、急ぎの場面ほど省略され、記録の抜けが発生します。オフィス 鍵管理の“2026年の正解”は、「記録しないと開かない」「返却しないと次に進めない」という強制力を、ツール(システム)で担保する方向へシフトしています。ここで核になるのが入退室管理であり、なかでも電気錠(有線)を軸にした構成です。

オフィスの鍵管理の基本

どのツールを選ぶにしても、基本設計がないと長持ちしません。ここでは、台帳・役割・手順・監査の4点を、初心者の方にもわかる粒度で整理します。

鍵資産台帳:まず“対象”を言語化します

「何の鍵が、どこに、何本あるのか」を一覧化します。最低限のカラムは以下です。

・鍵ID(重複しない識別子)

・対象(出入口、会議室、サーバ室、キャビネット等)

・設置場所(フロア・ゾーン)

・所管部門(責任を明確に)

・合鍵本数(複製の基準と紐付け)

・保管場所(キーボックス位置など)

・リスク区分(高/中/低)

・最終交換日/交換履歴(証跡のURLを貼ると便利)

注:リスク区分は、就業時間外のアクセス可否・中にある情報の機密度・過去のインシデント有無などで判断します。台帳はExcelでも開始できますが、将来は鍵管理システムや入退室管理のデータとつなげる前提で、ID設計を意識するとよいです。

役割分担:三線分離で牽制を効かせます

・管理責任者(総務):台帳保守、棚卸、事故時の指揮。

・貸出承認者(各部門長):当日貸出の承認・使用目的の妥当性チェック。

・使用者(従業員):持出・返却の記録と異常の即時報告。

同じ人が全部を担うと、不祥事の温床になります。承認/運用/監査の役割を分けることで、オフィスの鍵管理は安定します。

手順(SOP):文章で縛り、仕掛けで守らせる

・貸出:本人確認→台帳記録(日時・用途・返却予定)→承認→交付

・返却:現物確認→台帳記録→保管

・番号管理:キーボックスの暗証番号は四半期ごとに変更、共有範囲を最小化

・禁止事項:無断複製・第三者貸与・未記録持出・鍵の写真撮影

・棚卸:月次(総務)+四半期レビュー(監査)

監査:提出性と完全性が生命線です

監査で問われるのは、証跡の有無と検索性です。紙の貸出帳は現物性が魅力ですが、検索・集計・改ざん耐性で不利です。Excelは検索に強い一方、誰がいつ変更したかの証跡が弱い。入退室管理(電気錠)や鍵管理システムのログは、検索・エクスポート・保持期間(1〜3年)に優れ、Pマーク/ISMSの物理要件にも適合しやすくなります。

オフィスの鍵を管理する方法(解決策の比較)

「何から始めるべきか」を迷わないよう、主要な方法をコスト×手間×安全性で比較します。オフィス 鍵管理の段階導入を前提に、スタート→移行の筋道も示します。

方法別の比較表

| 方法 | 何で開けるか | 記録の確実性 | 紛失リスク | 棚卸負荷 | 初期/運用コスト | 向く規模/期間 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 紙の貸出帳+キーボックス | 物理鍵 | 低(人依存) | 高 | 高 | 低/低 | ごく小規模・暫定 |

| Excel台帳+キーボックス | 物理鍵 | 低〜中 | 高 | 中〜高 | 低/低 | 小規模(当座) |

| 鍵管理システム(IC/バーコード) | 物理鍵 | 中〜高(予約〜返却ログ) | 中 | 中 | 中/中 | 小〜中規模 |

| スマートロック(電子錠) | スマホ/IC(電池式) | 中(アプリにログ) | 中 | 中 | 中/中 | 賃貸・小〜中規模 |

| 入退室管理(電気錠) | カード/生体/暗証(有線) | 高(自動ログ) | 低(鍵撤廃) | 低 | 中〜高/中 | 中〜大規模・本格 |

注:電子錠(電池式スマートロック)は後付けが容易で賃貸に強い一方、電池交換・個別機器のメンテが負荷になります*電気錠(有線)は盤(コントローラ)で統合管理するため、通行速度・安定性・制御の柔軟性で優位です。

段階移行のおすすめ順序

1.台帳整備+キーボックスで“現状の穴”を可視化

2.鍵管理システムで予約〜返却のログ化

3.高リスク扉(サーバ室・保管庫)から電気錠×入退室管理へPoC

4.うまくいけば出入口・共用部へ展開、物理鍵を縮減

この段階移行は、費用の平準化と現場の抵抗感を抑えるのに有効です。ゴールは、物理鍵に依存しないオフィス鍵管理です。

オフィスの鍵管理でよくあるトラブル

現場で頻発する“あるある”を、原因→予防策→初動で整理します。検索意図に合わせ、オフィス 鍵管理のキーワードも自然に織り込みます。

紛失・未返却

・原因:無記録持出/代理取得/返却動線が遠い/退職手続に鍵回収がない

・予防:記録の強制(名札差替え・IC貸出)/返却ボックスを出入口に/退職チェックリストに鍵回収を組込

・初動:30分以内に報告→該当エリアを一時閉鎖→最終利用者特定→重要度で即交換 or 監視強化

合鍵の氾濫・所在不明

・原因:複製基準なし/棚卸未実施

・予防:必要最小限+1本原則/複製は管理責任者承認のみ/月次棚卸で突合

こじ開け・夜間侵入

・原因:常時開設定/戸当たりの不具合/警備フローなし

・予防:常時施錠+時間帯制御/開放アラート/夜間は二要素(カード+暗証)に

監査で証跡が出せない

・原因:紙台帳が散逸/Excelの変更履歴が曖昧

・予防:入退室管理ログの導入/CSV・PDFの出力手順をSOP化/保持1〜3年を規程化

来訪者の鍵受渡がボトルネック

・原因:有人受付依存/来訪者動線が長い

・予防:来訪者管理(予約・QR)×入退室連携で受付レス化

すべてに共通する対策は、「人の善意」から「仕組み」へ。入退室管理でログを自動化し、ルール順守を“制御”で担保することが、オフィス 鍵管理の本命解です。

オフィスの鍵管理では、入退室管理システム(電気錠)がおすすめ!

本章は結論です。電気錠タイプの入退室管理が、なぜオフィス 鍵管理の“最短解”なのかを、監査・運用・費用対効果の順に示します。

監査に強い:改ざん困難なログと提出性

誰が/いつ/どこを/結果はどうか(成功・失敗)のログが自動記録され、検索・エクスポートもワンクリック。Pマーク/ISMSの物理的管理策の説明が具体化し、監査前日の“突貫作業”から卒業できます。

運用に強い:配布・失効・棚卸の自動化

・ロール(役割)配布:部署・役職ごとに出入口可否と時間帯を定義

・失効:退職・異動のタイミングで自動失効

・棚卸:扉・人・時刻で検索でき、所在確認が一瞬

注:ロール設計=「人に権限を付ける」のではなく「役割に付ける」考え方です。人は役割に入る/外れるだけなので、運用がシンプルになります。

費用に強い:回収期間(ROI)が読みやすい

たとえば、月20時間の鍵対応(貸出・返却・捜索・棚卸)が削減でき、時間単価3,000円なら6万円/月の効果。入退室の運用費が2万円なら差引4万円が実質効果です。初期80万円なら20か月で回収というイメージになります。ここに鍵紛失の物理交換や監査前の臨時対応が消える効果を足すと、回収はさらに早まります。

導入のすすめ方:1か月ロードマップ

1.棚卸:鍵資産台帳を完成(高リスク扉を特定)

2.PoC:電気錠+カード/生体を1〜2扉で検証(通行速度・誤認率・ログの使い勝手)

3.設計:ロール・時間帯・非常時(停電)の振る舞い(注:フェイルセーフ/フェイルセキュア)を定義

4.展開:出入口→共用部→個人収納の順で拡張、物理鍵を縮減

電気錠と電子錠の違いについてもご紹介(オフィスには電気錠がおすすめ)

電子錠と電気錠は一見似ていますが、構造と運用思想が異なります。オフィス 鍵管理で“最終解”になりやすいのは電気錠(有線)です。

定義と構造

電子錠(電池式スマートロック等):個々の錠が電池で動作。扉ごとに機器+アプリで完結。取り付けが簡単で賃貸に強い。

電気錠(有線):ドアの錠前を電気的に解錠する仕組み。コントローラ(盤)に配線し、複数扉を統合制御。停電時の動作(フェイルセーフ/フェイルセキュア)も設計で決められる。

ちがいを俯瞰(比較表)

| 観点 | 電子錠(電池式) | 電気錠(有線) |

|---|---|---|

| 導入難易度 | 低(後付け容易) | 中(配線・盤設計が必要) |

| 安定性・通行速度 | 中(扉・電池で差) | 高(有線制御・商用グレード) |

| ログの網羅性 | 中(アプリ連携次第) | 高(入退室管理で自動記録) |

| ルール順守(制御) | 中(アプリ側機能に依存) | 高(時間帯・二要素・APB等) |

| BCP(非常時) | 中(電池切れ・通信断に注意) | 高(設計で安全/施錠を選べる) |

| 運用負荷 | 電池交換・個別管理 | 一元保守・自動棚卸 |

| 向く環境 | 賃貸・小規模・暫定 | 中〜大規模・本格運用 |

注:APB(アンチパスバック)=同一人物の“すり抜け”を防ぐ制御。入退の順序を管理し、不正な連続入室を抑止します。監査の観点でも評価されます。

オフィスには電気錠がおすすめ

理由は3つです。(1)ログが自動で完全に残る、(2)ルールを“制御”で守らせられる、(3)運用・監査の固定負荷が逓減する。電子錠を否定するわけではありません。賃貸の小規模拠点や短期プロジェクトでは有効です。ただし会社全体としてオフィス 鍵管理を最適化するなら、“物理鍵を減らして電気錠に寄せる”方向が、事故ゼロ・監査強・省力化の3拍子を満たしやすいのです。

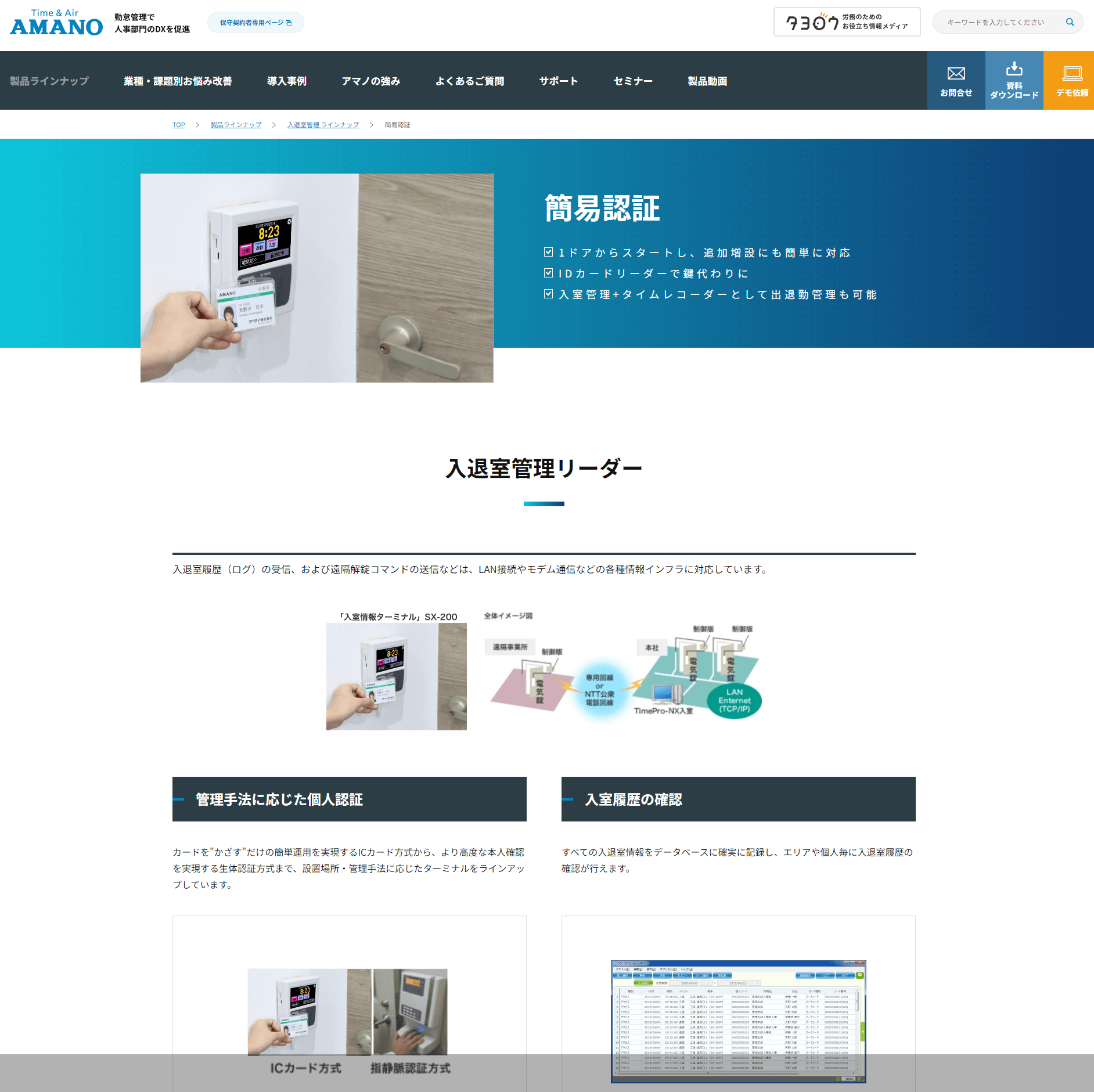

関連リンク|電気錠タイプでおすすめの入退室管理システム3選

まとめ

本記事では、オフィス 鍵管理の基本から、台帳・ルール・運用フロー、解決策の比較、トラブルの初動、そして最終解としての「電気錠×入退室管理」までを、実務の視点で網羅しました。要点は以下の4つです。

・台帳を整備し、貸出・返却の記録を強制する仕組みをつくること。

・三線分離(承認/運用/監査)で牽制を効かせ、月次棚卸+四半期レビューを定着させること。

・解決策は段階導入で構いませんが、ゴールは物理鍵の縮減。

・会社全体としては、電気錠タイプの入退室管理システムに寄せるのが、事故ゼロ・監査強・省力化の最短経路であること。

オフィス 鍵管理は、人の善意に頼るほど続きません。記録しないと開かない、返却しないと次に進めない――この当たり前を、入退室管理という仕組みで担保し、迷子ゼロのオフィスをいっしょに実現しましょう。

よくある質問

- まず何から着手すると“迷子鍵”を減らせますか?

- 先に一覧表を作ることが役立つことが多いようです。つぎに役割分担(管理・承認・使う人)と貸出/返却の手順を書いておくと、抜けが減りやすいと言われます。

- 電子錠(電池)と電気錠(配線)はどう使い分けますか?

- 賃貸や小さく始めたい場面では、工事いらずの電子錠が選ばれやすいようです。出入りが多い・管理を厳しくしたい場面では、電気錠+入退室管理が安定しやすい、という声がよくあります。

- 段階的に入れ替えるなら、どんな順番が良いですか?

- ①一覧表づくり→②鍵管理システムで記録→③重要な扉で電気錠を試す→④入口などへ広げる、という流れが無理が少ないと言われています。

- 監査やルール面で押さえておきたい点は?

- 「誰が・いつ・どの扉」をすぐ出せる記録が重視されやすいようです。権限は人ではなく“役割”につけると、異動や退職時の外し忘れを減らしやすい、という見方があります。

- 費用はどう考えればいい?回収できる?

- 一例として、鍵対応に使う時間を金額に置き換え、月の運用費と比べる方法が用いられます。たとえば月6万円の作業が減り、運用費が2万円なら、実質4万円の効果と見積もられることがあります。ここに紛失や監査前のドタバタが減る分を足して判断されることが多いようです。