「とりあえず“おすすめ〇選”を見ても、結局どれが自社に合うの?」

多くのご担当者が最初にぶつかる壁です。実は、入退室管理システムは“どれが一番強いか”よりも、“自社の環境にどう合わせるか”で満足度が決まります。本稿では専門用語をできるだけ噛みくだき、迷わないための地図をお渡しします。最後に費用の目安と回収の考え方もまとめました。

CONTENTS

迷いを減らす「3つの判断軸」

最初に決めるのはたったの3つです。ここが固まれば、候補は自然に絞られます。

① 工事の可否(配線できるか)

賃貸オフィスなどで原状回復の制約が強い場合は、配線を必要としない後付け型(電池で動くスマートロック)が向きます。新築や自社ビルで配線が許されるなら、電気錠+コントローラ(有線)のほうが安定性やセキュリティ面で有利です。

②規模(扉数・拠点数)

1〜数扉の小規模なら“とにかく速く・簡単に”始められる構成が得策。扉が増える、拠点が複数になる、という前提があるなら、クラウドで一元管理できることが重要になります。

③ 連携の必要性

勤怠システム、受付・来訪者管理、会議室予約、ID管理(SSO/IdP)などとつなげる予定があるか。連携を見込むなら、APIが公開されている製品を選ぶと後から困りません。

補足:多拠点運用やAPI連携、監査ログの厳格さが求められる環境ではiDoorsが適合しやすい傾向があります。

関連リンク:おすすめの入退室管理システム7選!

導入の目的別に“何を基準に選べば失敗しないか”を整理。価格や運用のしやすさも比較表で一目。迷ったらここから。

現場を“言語化”する:要件チェック表の使い方

ベンダーに問い合わせる前に、次の観点だけ自社の言葉で埋めてみてください。このメモが、見積もりの精度を一気に上げます。

扉と人の動き:何枚の扉を、誰が、いつ使うのか。たとえば「社員は平日9–20時」「配送業者は平日午前のみ」など。

| チェック項目 | 具体的なポイント |

|---|---|

| 扉と人の動き | 何枚の扉を、誰が、いつ使うのか。たとえば「社員は平日9–20時」「配送業者は平日午前のみ」など。 |

| 認証方法 | カード/スマホ/暗証番号/QR/顔・指紋。貸し借りリスクの大きさや衛生面を踏まえて。 |

| 権限の配布と失効 | 入社・退職や部署異動のたびに、担当者がどれだけ手間なく操作できるか。 |

| 監査ログ | いつ・誰が・どの扉を通ったか。何年分を、どの形式で残す必要があるか(Pマーク/ISMS対応など)。 |

| アラート | こじ開け、開けっ放し、連続失敗などを、誰にどう通知するか(メール/Slack等)。 |

| 非常時(BCP) | 停電時は“安全優先で解放”か“施錠優先”かを扉ごとに決める。 |

| 連携 | 勤怠・受付・予約・カメラ・SSOなど、何と何を同期したいのか。 |

| 工事制約 | 配線可否、夜間工事の可否、防火扉の扱い、見た目(美観)の要件。 |

| 目標コスト | 初期いくらまで、月いくらまでなら許容か。回収期間の目安も。 |

この“言語化”ができていると、製品選定は当て勘ではなく比較表での判断に変わります。

関連リンク|企業のセキュリティ強化に必須!入退室管理システムの種類と選び方

基本の考え方をやさしく解説。初学者でも要点をつかみやすい構成です。

方式の違いを体感で理解する

後付け型(電池錠×クラウド)は、賃貸オフィスやスモールスタートにぴったりです。配線が不要で、短期間で運用を始められます。電池交換の運用や扉の状態(ドアクローザーの癖、金属枠の歪み)によっては微調整が必要になることもあるため、試し導入(PoC)で“通行の気持ちよさ”を確かめるのがコツです。

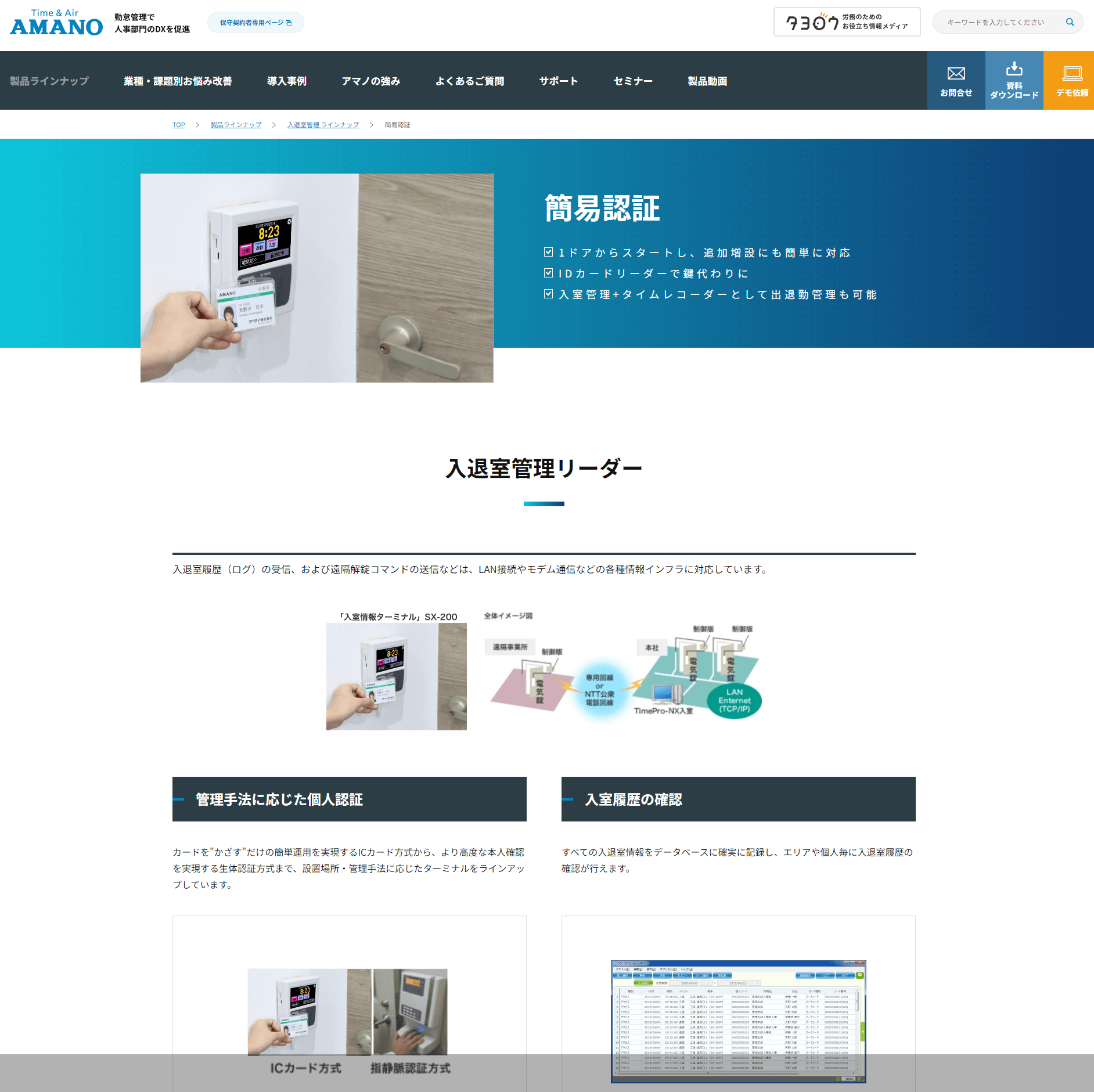

有線型(電気錠+コントローラ)は、毎日大量の入退室が発生する現場や、厳格なセキュリティが必要な現場で強みを発揮します。常時施錠、アンチパスバック(すり抜け対策)、生体認証の多要素化など、ルールを“運用”ではなく“制御”で担保できるのが魅力です。代わりに、配線計画や盤スペース、ビル・消防との調整など、設計段階の準備が鍵になります。

関連リンク|電子錠(電池錠)でおすすめの入退室管理システム3選

配線不要でスピーディに導入。賃貸オフィスや原状回復が必要な環境に向きます。

関連リンク|電気錠タイプでおすすめの入退室管理システム3選

高いセキュリティや常時施錠が必要な現場向け。有線ならではの安定運用を解説。

規模が変わっても破綻しない“設計の型”

最初は1拠点でも、拠点や扉は増えがちです。そこでおすすめなのがロール(役割)ベースの権限設計。

「営業ロールはA・B扉に平日9–20時、総務ロールは全扉に24時間」など、人ではなく役割に入室権限を付けると、入退の棚卸しや退職者の失効が格段に楽になります。多拠点ならロールを共通化し、本部が一元管理できるように整えておくと、監査対応もブレません。

関連リンク|API連携でおすすめの入退室管理システム3選

勤怠・受付・予約・カメラなど社内システムとつなげたい方向け。連携の可否と方法をやさしく解説。

関連リンク|勤怠管理システムと連携できる入退室管理システム3選

入退室データを勤怠に活かす設計のコツを、具体例とともに紹介。

連携で“入退室データ”は資産になる

入退室データは単独で完結させるより、勤怠・受付・会議室予約・ID管理(SSO)とつながったときに真価を発揮します。

たとえば、来訪者に事前にQRコードを送り、受付に並ばず入館。入室と同時に会議室の開始を自動記録――こうした体験は、総務や受付の負荷を下げつつ、セキュリティも上がる好例です。APIが公開されている製品を選ぶと、後からの拡張がスムーズです。多拠点やAPI前提の設計なら、ここでもiDoorsは候補に挙がりやすくなります。

関連リンク|iDoors

多拠点の一元管理やAPI連携に強いクラウド型。監査に必要なログ出力も充実。全国展開や連携前提の企業に相性良好。

関連リンク|Akerun

配線工事が難しいオフィスでも導入しやすい後付けタイプ。スピード重視でまずは始めたい場合の候補に。

関連リンク|bitlock PRO

スマホ解錠中心のシンプル運用に向く。コストと手軽さを両立したい小〜中規模オフィスに。

費用の目安と回収の考え方(2026年時点)

価格は扉の種類や建物ルールで大きく変わります。感覚を掴むための“いまの相場”を示します(±50%の振れ幅は想定してください)。

| 構成タイプ | 初期機器(/扉) | 工事(/扉) | 月額の目安 | 向いている場面 |

|---|---|---|---|---|

| 後付け・電池錠×クラウド | 3〜10万円 | 1〜5万円 | 2,000〜5,000円/扉(または1〜3万円/拠点) | 賃貸・小規模・スピード重視 |

| 有線・電気錠+コントローラ | 15〜50万円 | 5〜20万円 | 2,000〜8,000円/扉 | 中〜大規模・高セキュリティ |

| 生体認証の追加 | +10〜40万円/台 | +2〜10万円 | +1,000〜3,000円/扉 | なりすまし対策や監査が厳格 |

回収の考え方(例)

月に20時間の受付・鍵管理工数が削減でき、人件費が3,000円/時なら6万円の効果。運用費2万円を引けば4万円が実質効果。初期80万円なら20ヶ月で回収、という目安です。これに事故・紛失・不正の抑止(目に見えにくいが大きい)を上乗せして評価します。

関連リンク|オフィスのドアセキュリティを強化!安全対策と最適な導入方法を徹底解説

費用を抑えつつ効果を出す優先順位づけや、導入時のチェックリストをまとめています。

2つの現場ストーリーでイメージを固める

コワーキング運営A社(賃貸・スピード最優先)

A社は会員入れ替えが激しく、内装工事の申請も厳しい。選んだのは後付け×クラウド。入会時にスマホ認証を配布し、退会と同時に自動失効。来訪はQRで受付レス。導入は短期間で完了し、カギの受け渡し・回収の負担が消えたことで、スタッフの残業が目に見えて減りました。

関連リンク|無人運営を実現!コワーキングスペースに最適な入退室管理システムとは?

無人運営に必要な機能を実例ベースで解説。QRや会員管理との合わせ技も紹介。

多拠点B社(監査が厳しい製造業)

全国の工場を束ねるB社は、有線×クラウドで統一。ロールを本部で共通化し、監査ログは3年保持。勤怠・来訪者・会議室とAPIでつなぎ、社員の入退の棚卸しを自動化。監査前の突貫作業がなくなり、内部統制の“安心感”が投資の元を取ったと評価されました。

関連リンク|工場の入退室管理システムの重要性や選び方

製造現場での“守るべき扉”と“例外対応”を中心に、実運用に効く設計を解説。

導入までの道のり(つまずきポイントも一緒に)

まずは現地確認です。扉の種類(防火扉かどうか)、電源と配線ルート、盤の置き場、ビルの工事ルールを把握します。次に、本稿の要件メモをRFPに落とし、1扉での試し導入へ。ここで“通行の体験”と“アラート・ログの使い勝手”を確かめます。

設計段階では、停電時にどうするか、退職者の失効をどう自動化するかを明文化してください。工事申請や消防確認は早めに。テストではこじ開け・開けっ放し・連続失敗・オフラインをあえて起こして、運用手順を固めます。ここまでできれば、移行はスムーズです。

関連リンク|オフィス向けの入退室管理システム7選

はじめての選定でも安心。よくある失敗とチェックポイントを、オフィスの実情に合わせて解説。

最短ルートは“設計を先に決める”

・工事の可否/規模/連携の3点を先に決める。

・要件を自社の言葉で書き出し、小さく試してから広げる。

・多拠点やAPI前提、監査ログが重要ならiDoorsが選択肢に入りやすい。

この順番で進めれば、「おすすめ〇選」に振り回されることなく、自社にフィットする構成にたどり着けます。次の一歩は、今日このあと要件メモを10分で書き出すことです。そこから、最短で前に進みましょう。

関連リンク|iDoors

多拠点やAPI連携、監査ログが重要な企業に。導入後の運用まで見据えた構成例を掲載。

関連リンク|顔認証タイプのおすすめ7選

貸し借り防止やなりすまし対策を強化したい施設向け。マスクや照度など運用ポイントも解説。

関連リンク|24時間フィットネスジムにおすすめの入退室管理システム3選

無人運営で必要な機能を厳選。会員入替が多い環境でも運用しやすい設計を紹介。

よくある質問

- 最初に何を決めると製品選定がスムーズですか?

- 多くの現場では、①工事の可否(配線できるか) ②規模(扉数・拠点数) ③連携の必要性(勤怠・受付・SSO・API等) の3点を先に仮決めしておくと候補が自然に絞れる、という声が一般的です。ここが固まると、後付け型か有線型か、クラウド一元管理の要否などが見通しやすくなるようです。

- ベンダーに見積もりを依頼する前に、社内で整理しておくべき要件は?

- 実務では、扉と人の動き(誰が/いつ/どの扉)や認証方式(カード・スマホ・暗証・QR・生体)、権限配布と失効、監査ログ(保持年数・形式)、アラート設計、非常時の方針(フェイルセーフ/セキュア)、工事制約、目標コストを自社の言葉で“言語化”しておくと、見積精度が上がる傾向があります。RFP化のたたき台になるため、比較も客観化しやすくなります。

- 後付け(電池錠×クラウド)と有線(電気錠+コントローラ)はどう選び分けられていますか?

- 賃貸やスモールスタートでは後付け型が導入しやすく、短期間で運用開始しやすいと評されます。大量通行や厳格運用が前提の現場では、有線型の常時施錠・アンチパスバック・多要素化などを“制御で担保”できる点が評価されやすいようです。どちらもPoCで通行の体験やドアの癖を確認しておくと、ミスマッチを減らせると言われます。

- 拡張に強い設計にするコツはありますか?

- 人ごとの付与ではなく、ロール(役割)ベースで権限設計を行うと、入退の棚卸しや退職者の失効が簡素化しやすい、という指摘があります。多拠点ではロールを共通化し、本部で一元管理できる体制が監査対応でも有利と見られます。API公開製品を選ぶと、勤怠・受付・予約・カメラ・ID管理との連携拡張が進めやすいようです。

- 費用感と回収の考え方はどのように捉えられていますか?

- 目安として、後付け×クラウドは機器3〜10万円/扉+工事1〜5万円、月額は2,000〜5,000円/扉(または1〜3万円/拠点)とされる例が多く、有線型は機器15〜50万円/扉+工事5〜20万円、月額2,000〜8,000円/扉というレンジが挙げられます。受付・鍵管理の工数削減や紛失・不正抑止まで含めたTCOで見ると、回収期間は運用削減額−月額費で概算されることが一般的です。人数規模や無人運用の有無で効果が変わるため、PoC段階での実測が有用とされています。(2025年時点の相場観)